Сергей Довлатов

Участников: 2

Страница 1 из 1

Сергей Довлатов

Сергей Довлатов

25 лет назад не стало Сергея Довлатова...

С чеховской улыбкой

Сергей Довлатов: кажущаяся простота, а под ней трагизм

Я узнал о Довлатове зимой 1989 года, прочтя повесть «Иностранка» в журнале «Октябрь», и сразу полюбил его (ничего нового я сейчас не скажу) – за легкость слога, блестящее чувство юмора, иронию и самоиронию, кажущуюся чеховскую простоту, а за ней – точность и глубину переживания. Говорят, у актеров есть такой стиль игры, забыл точное название: кажущаяся простота, а под ней – трагизм. Похоже играл и писал Шукшин, только без ленинградской интеллигентной мягкости…

Времена стояли грустные, тревожные (прямо как сейчас), да еще и голодные, а от чтения его рассказов на душе становилось легче. И мне это запомнилось, начинающему писателю, – что так можно и даже нужно – чтобы от чтения твоих книг становилось легче.

В СССР успело выйти 2–3 его книги, а потом, в 1990-м, в самом конце лета он неожиданно умер, еще молодым, 49 лет, и я помню ощущение пустоты, как от потери близкого человека – как же без него теперь? Я подрабатывал тогда в геологической экспедиции в грузинских горах. По-моему, новость пришла по радио, коллеги обсуждали это минут десять, они тоже читали и любили его, геологи – народ читающий, потом разговор перешел на другое. Видимо, у меня что-то отразилось в лице, так как наш старший внимательно посмотрел на меня и сказал что-то поддерживающее, типа: он написал значительно больше, чем у нас вышло, давай будем ждать его новых книг, да?

И правда, вскоре начали выходить книги, одна за другой. Сначала однотомники, потом собрания сочинений, переиздания, почти все – короткая проза, повести и рассказы. Книг стало много, и стало видно, что это не просто хороший писатель, как многие, в те годы вернувшийся «из за бугра», а большой, очень большой писатель, почти классик. А он все шутил в этих книгах, что от хорошей жизни писателями не становятся, и тут снова возникала параллель с Чеховым, который тоже любил играть на понижение и говорить, что его скоро забудут, вот почитают лет шесть-семь – и забудут.

Потом потоком пошли воспоминания – Вайля и Гениса, Людмилы Штерн, его первой жены Аси Пекуровской, Елены Клепиковой, Соловьева и других. Во всех воспоминаниях, кроме тоненькой в то время книги Клепиковой, в большей или меньшей степени сквозило непонимание: откуда такая слава? За что?

И здесь мне кажется интересным хотя бы в общих чертах проследить механизм оглушительного довлатовского успеха в России 1990-х – начала 2000-х годов, где, по-моему, общий тираж его книг достиг миллиона – потрясающая цифра для того и тем более этого времени. Банально заметим, что в истории нет случайностей (и в литературной истории в том числе) и Довлатов пришел к российскому читателю удивительно вовремя. В его случае цензурные запреты и долгое ожидание книги, рассыпанный набор в Таллине и принуждение к эмиграции – все вышло в плюс, в яблочко… Его первая советская книга появилась, когда многие граждане бывшего Союза Советских растерялись, ибо долгожданная свобода оказалась совсем не такой, какой ее ждали; у многих стало возникать ощущение, что что-то не получается, что-то идет не так, и книги Довлатова как раз давали вариант отношения к себе и к миру, миру, в котором «что то не получается», – например, стать успешным, цинично-веселым, злым и богатым, таким, как красавцы с только появившихся тогда глянцевых журналов.

И еще: этого отношения к жизни и к себе – с улыбкой, с иронией, не злой, а мягкой, снова повторимся: чеховской, а не щедринской или гоголевской, – в советской и даже русской зарубежной литературе не было до него очень давно.

Успех его сейчас поубавился, появилось много людей, относящихся к Довлатову «спокойно» – опять же потому, что изменилось время – от него трудно отшутиться (шутки отскакивают от этого времени как от стенки горох, а лучше – как дробь от корабельной брони), да и несерьезное отношение к себе нынче не в моде: нынче в моде пыжиться и играть желваками, какие уж тут шутки…

Когда один из бывших друзей Довлатова, поэт Евгений Рейн, сказал мне в интервью, что Довлатов был неуверенным в себе человеком, я удивился и, честно говоря, не очень поверил; а когда я увидел его фотографии в полный рост, а потом документальные съемки – вспомнил слова Рейна: при всем изяществе на некоторых фото сорокалетний писатель держался как повзрослевший мальчик. Даже в лице было что то детское.

Но психоанализ сейчас не входит в нашу задачу, наша задача скромнее, это литературоведение, причем весьма поверхностное: на наш взгляд, замечательный русский писатель Сергей Довлатов стал жертвой русского, а скорее советского, литературного мифа: писатель должен а) много пить, б) жить без денег, в) быть не очень счастливым в семейной жизни и г) желательно быть не очень счастливым вообще, д) у русского писателя должны быть любящие его женщины, причем не одна, а много, желательно одновременно (личная жизнь русского писателя должна быть запутана), и хорошо бы еще, чтобы они все в большей или меньшей степени страдали…

В Америке выяснилось, что там все это – или почти все – не работает или работает не так: художнику не обязательно быть бедным, художник (особенно если он талантлив) не может быть непризнанным (зачем? хорошие книги будут читать и покупать). Правда, к супружеским изменам в Америке официально относятся не очень, страну основали пуритане, но, во первых, это официально, а во-вторых, несмотря на романы на стороне, Довлатов любил свою жену Лену и, таким образом, и здесь неожиданно оказался в тренде – и постепенно к писателю пришло все: деньги, признание (в том числе и в литературной среде, причем не только эмигрантской. Его рассказы высоко ценили сам Воннегут и Джозеф Хеллер, его печатал престижнейший «Нью-Йоркер»), у него появились деньги и одно время даже собственный бизнес – газета «Новый американец». Все это помогло, но только отчасти. Довлатов приехал в США слишком поздно, чтобы измениться, чтобы стать «местным», да это, похоже, и не входило в его планы, он продолжал чувствовать себя русским и, главное, советским писателем, пить, и, видимо, не становился счастливее. А сверхзадачи, как у Бродского или Солженицына, которая могла бы создать новые смыслы взамен утраченных при отъезде, у него не было.

Причем, когда говоришь о том, что он был несчастен, становится даже больно, возможно, потому, что читая его книги, кажется, что как раз он-то – на бумаге шутник, умница, весельчак, мудрый прикольщик – просто не мог, не должен быть несчастен. По словам одного из его друзей, он и умер от небрежного, «советского» отношения к себе, привычки к бесплатному здравоохранению – у него не было обычной медицинской страховки, Обама еще не провел свои реформы, и «скорая» слишком долго ехала к больнице для бедных по нью-йоркской августовской жаре.

Кстати, нельзя сказать, что все вышеперечисленные беды – русский эксклюзив Довлатова, его «русское ноу-хау». Интересно, что похожая судьба была у многих битников, видимо, есть определенное поколенческое и социально-психологическое сходство обстоятельств и характеров, например у американского литературного родственника Довлатова – Чарльза Буковски; виски стало для него таким же символом протеста и ухода от реальности, как Russian водка для Довлатова… А ведь у Буковски тоже были книги и даже голливудские экранизации… Но это отдельная тема.

Впрочем, принято считать, что в судьбе художника или писателя книга – «существительное» (хотя, на наш взгляд, это все же «глагол»), а все остальное – «прилагательное», поэтому будем думать, что все это неважно. Неважно, потому что вот они, его книги, на книжных полках магазинов и библиотек, портреты в учебниках, вот они – на самом видном месте: однотомники, двухтомники, покетбуки; подумать только, его имя вошло в официальные вузовские программы современной литературы!.. И две девчонки с загорелыми коленками, сидя на подоконнике филфака в большом провинциальном университете, с интересом глядя на меня, весной уже далекого 2001-го спросившего, что они сейчас изучают, сказали, что завтра у них зачет – по Сергею Довлатову…

Расскажи об этом писателю году даже в 1987–1988 – он бы не поверил.

Слава Сергеев

http://www.ng.ru/lit/2015-08-20/5_sergeev.html?print=Y

С чеховской улыбкой

Сергей Довлатов: кажущаяся простота, а под ней трагизм

Я узнал о Довлатове зимой 1989 года, прочтя повесть «Иностранка» в журнале «Октябрь», и сразу полюбил его (ничего нового я сейчас не скажу) – за легкость слога, блестящее чувство юмора, иронию и самоиронию, кажущуюся чеховскую простоту, а за ней – точность и глубину переживания. Говорят, у актеров есть такой стиль игры, забыл точное название: кажущаяся простота, а под ней – трагизм. Похоже играл и писал Шукшин, только без ленинградской интеллигентной мягкости…

Времена стояли грустные, тревожные (прямо как сейчас), да еще и голодные, а от чтения его рассказов на душе становилось легче. И мне это запомнилось, начинающему писателю, – что так можно и даже нужно – чтобы от чтения твоих книг становилось легче.

В СССР успело выйти 2–3 его книги, а потом, в 1990-м, в самом конце лета он неожиданно умер, еще молодым, 49 лет, и я помню ощущение пустоты, как от потери близкого человека – как же без него теперь? Я подрабатывал тогда в геологической экспедиции в грузинских горах. По-моему, новость пришла по радио, коллеги обсуждали это минут десять, они тоже читали и любили его, геологи – народ читающий, потом разговор перешел на другое. Видимо, у меня что-то отразилось в лице, так как наш старший внимательно посмотрел на меня и сказал что-то поддерживающее, типа: он написал значительно больше, чем у нас вышло, давай будем ждать его новых книг, да?

И правда, вскоре начали выходить книги, одна за другой. Сначала однотомники, потом собрания сочинений, переиздания, почти все – короткая проза, повести и рассказы. Книг стало много, и стало видно, что это не просто хороший писатель, как многие, в те годы вернувшийся «из за бугра», а большой, очень большой писатель, почти классик. А он все шутил в этих книгах, что от хорошей жизни писателями не становятся, и тут снова возникала параллель с Чеховым, который тоже любил играть на понижение и говорить, что его скоро забудут, вот почитают лет шесть-семь – и забудут.

Потом потоком пошли воспоминания – Вайля и Гениса, Людмилы Штерн, его первой жены Аси Пекуровской, Елены Клепиковой, Соловьева и других. Во всех воспоминаниях, кроме тоненькой в то время книги Клепиковой, в большей или меньшей степени сквозило непонимание: откуда такая слава? За что?

И здесь мне кажется интересным хотя бы в общих чертах проследить механизм оглушительного довлатовского успеха в России 1990-х – начала 2000-х годов, где, по-моему, общий тираж его книг достиг миллиона – потрясающая цифра для того и тем более этого времени. Банально заметим, что в истории нет случайностей (и в литературной истории в том числе) и Довлатов пришел к российскому читателю удивительно вовремя. В его случае цензурные запреты и долгое ожидание книги, рассыпанный набор в Таллине и принуждение к эмиграции – все вышло в плюс, в яблочко… Его первая советская книга появилась, когда многие граждане бывшего Союза Советских растерялись, ибо долгожданная свобода оказалась совсем не такой, какой ее ждали; у многих стало возникать ощущение, что что-то не получается, что-то идет не так, и книги Довлатова как раз давали вариант отношения к себе и к миру, миру, в котором «что то не получается», – например, стать успешным, цинично-веселым, злым и богатым, таким, как красавцы с только появившихся тогда глянцевых журналов.

И еще: этого отношения к жизни и к себе – с улыбкой, с иронией, не злой, а мягкой, снова повторимся: чеховской, а не щедринской или гоголевской, – в советской и даже русской зарубежной литературе не было до него очень давно.

Успех его сейчас поубавился, появилось много людей, относящихся к Довлатову «спокойно» – опять же потому, что изменилось время – от него трудно отшутиться (шутки отскакивают от этого времени как от стенки горох, а лучше – как дробь от корабельной брони), да и несерьезное отношение к себе нынче не в моде: нынче в моде пыжиться и играть желваками, какие уж тут шутки…

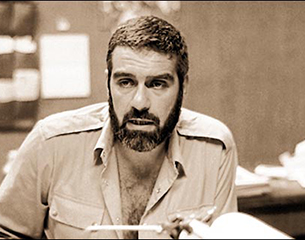

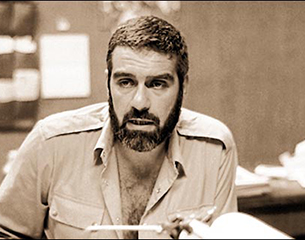

Когда один из бывших друзей Довлатова, поэт Евгений Рейн, сказал мне в интервью, что Довлатов был неуверенным в себе человеком, я удивился и, честно говоря, не очень поверил; а когда я увидел его фотографии в полный рост, а потом документальные съемки – вспомнил слова Рейна: при всем изяществе на некоторых фото сорокалетний писатель держался как повзрослевший мальчик. Даже в лице было что то детское.

Но психоанализ сейчас не входит в нашу задачу, наша задача скромнее, это литературоведение, причем весьма поверхностное: на наш взгляд, замечательный русский писатель Сергей Довлатов стал жертвой русского, а скорее советского, литературного мифа: писатель должен а) много пить, б) жить без денег, в) быть не очень счастливым в семейной жизни и г) желательно быть не очень счастливым вообще, д) у русского писателя должны быть любящие его женщины, причем не одна, а много, желательно одновременно (личная жизнь русского писателя должна быть запутана), и хорошо бы еще, чтобы они все в большей или меньшей степени страдали…

В Америке выяснилось, что там все это – или почти все – не работает или работает не так: художнику не обязательно быть бедным, художник (особенно если он талантлив) не может быть непризнанным (зачем? хорошие книги будут читать и покупать). Правда, к супружеским изменам в Америке официально относятся не очень, страну основали пуритане, но, во первых, это официально, а во-вторых, несмотря на романы на стороне, Довлатов любил свою жену Лену и, таким образом, и здесь неожиданно оказался в тренде – и постепенно к писателю пришло все: деньги, признание (в том числе и в литературной среде, причем не только эмигрантской. Его рассказы высоко ценили сам Воннегут и Джозеф Хеллер, его печатал престижнейший «Нью-Йоркер»), у него появились деньги и одно время даже собственный бизнес – газета «Новый американец». Все это помогло, но только отчасти. Довлатов приехал в США слишком поздно, чтобы измениться, чтобы стать «местным», да это, похоже, и не входило в его планы, он продолжал чувствовать себя русским и, главное, советским писателем, пить, и, видимо, не становился счастливее. А сверхзадачи, как у Бродского или Солженицына, которая могла бы создать новые смыслы взамен утраченных при отъезде, у него не было.

Причем, когда говоришь о том, что он был несчастен, становится даже больно, возможно, потому, что читая его книги, кажется, что как раз он-то – на бумаге шутник, умница, весельчак, мудрый прикольщик – просто не мог, не должен быть несчастен. По словам одного из его друзей, он и умер от небрежного, «советского» отношения к себе, привычки к бесплатному здравоохранению – у него не было обычной медицинской страховки, Обама еще не провел свои реформы, и «скорая» слишком долго ехала к больнице для бедных по нью-йоркской августовской жаре.

Кстати, нельзя сказать, что все вышеперечисленные беды – русский эксклюзив Довлатова, его «русское ноу-хау». Интересно, что похожая судьба была у многих битников, видимо, есть определенное поколенческое и социально-психологическое сходство обстоятельств и характеров, например у американского литературного родственника Довлатова – Чарльза Буковски; виски стало для него таким же символом протеста и ухода от реальности, как Russian водка для Довлатова… А ведь у Буковски тоже были книги и даже голливудские экранизации… Но это отдельная тема.

Впрочем, принято считать, что в судьбе художника или писателя книга – «существительное» (хотя, на наш взгляд, это все же «глагол»), а все остальное – «прилагательное», поэтому будем думать, что все это неважно. Неважно, потому что вот они, его книги, на книжных полках магазинов и библиотек, портреты в учебниках, вот они – на самом видном месте: однотомники, двухтомники, покетбуки; подумать только, его имя вошло в официальные вузовские программы современной литературы!.. И две девчонки с загорелыми коленками, сидя на подоконнике филфака в большом провинциальном университете, с интересом глядя на меня, весной уже далекого 2001-го спросившего, что они сейчас изучают, сказали, что завтра у них зачет – по Сергею Довлатову…

Расскажи об этом писателю году даже в 1987–1988 – он бы не поверил.

Слава Сергеев

http://www.ng.ru/lit/2015-08-20/5_sergeev.html?print=Y

Re: Сергей Довлатов

Re: Сергей Довлатов

Довлатов до востребования

«Они любить умеют только мертвых», – скажет Довлатов, покидая Союз, в котором его никогда не печатали. И окажется пророчески прав. В США издадут 12 его книг, но настоящая слава всё равно придет к нему лишь на Родине, буквально на следующий день после смерти. Сегодня, ровно через 25 лет со дня смерти писателя, его книги знают все. И в них вся его жизнь – талантливая, несчастная, ироничная.

Свою жизнь он отобразил в своих произведениях. Все вехи его становления заключены в сюжеты его книг. Это длинная автобиография, над которой он работал беспрерывно. 24 августа 1978 года он навсегда улетит из любимого им Ленинграда и нелюбимой страны Советов, проронив эту фразу: «Они любить умеют только мертвых». Тот перелет из Ленинграда в Вену, а затем в США, ровно за 12 лет до смерти, разделит его творческую жизнь пополам. По ту сторону останутся бесчисленные и безнадежные попытки напечатать свои произведения, по эту – плодотворная работа и 12 изданных книг. Но тогда он этого еще не знал. Он улетал в полнейшую неизвестность с четким убеждением, что «люди меняют не страны, а одни печали на другие». И, может, тогда же вспоминал свою жизнь, начиная с самого детства.

Он родился в семье театрального режиссера, еврея Доната Исааковича Мечика и армянской актрисы Норы Сергеевны Довлатовой 3 сентября 1941 года в Уфе, куда семья была эвакуирована в начале Великой Отечественной войны. Родившись, по его же словам, «в не совсем дружной семье», по возвращении в Ленинград восьмилетний Сергей лишился должного родительского контроля в связи с уходом отца из семьи. И был предоставлен, по сути, сам себе. Не самый прилежный ученик в школе, он опишет этот этап своей жизни пунктирно: «Толстый застенчивый мальчик. Бедность, мать самокритично бросила театр и работает корректором… Школа, бесконечные двойки, равнодушие к точным наукам. Аттестат зрелости, производственный стаж, типография имени Володарского… Сигареты, вино и мужские разговоры, ни одного интеллигентного приятеля…»

Недостаток в интеллигенции исчезнет у Довлатова при поступлении на филологический факультет Ленинградского университета имени Жданова. Он погрузится в атмосферу студенческой жизни, часами просиживая в ресторане «Восточный» или кафе «Роттонго» со своими однокурсниками – отчаянными стилягами, пижонами, любителями джаза и эрудитами. Он уже тогда будет выделяться даже на их фоне. Здесь же Довлатов знакомится со студенткой филологического факультета Асей Пекуровской, своей первой любовью и первой красавицей богемных кругов Питера. За ней одновременно с Довлатовым ухаживал и Бродский, который позже вспоминал: «В то время мы осаждали одну и ту же коротко стриженную миловидную крепость. Осаду эту мне вскоре пришлось снять, уехав в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала…»

Роман Сергея и Аси продолжался три года. Это были красивые, насыщенные, феерические по эмоциям отношения. Довлатов ревновал ее, забросил учебу, носился за ней по всему Ленинграду, мечтая видеть ее своей женой. Ася же была непреклонна: однажды на спор выпила залпом бутылку водки, лишь бы не выходить за Довлатова замуж. И всё же они поженились, вот только свадьба совпала с разрывом. Уже после развода Ася родит ему дочь Машу, с которой почти сразу переедет в Сан-Франциско, а после эмиграции Довлатова будет скрывать от нее факт нахождения отца рядом, в Нью-Йорке. Мария Пекуровская, ныне вице-президент крупнейшей кинокомпании Universal, увидит отца лишь на похоронах. И об их отношениях с матерью прочитает в книге «Филиал», где Довлатов подробно расскажет историю любви и расставания с Асей.

«Университет имени Жданова (звучит не хуже чем “Университет имени Аль Капоне”), филфак, прогулы… Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами – Рейном, Найманом, Вольфом, Бродским… 1960 год. Студенческие литературные упражнения, бесконечные переэкзаменовки, несчастная любовь, окончившаяся женитьбой, – позже опять будет пунктирно описывать то время Довлатов. – Новый творческий подъем. Рассказы, пошлые до крайности. Тема – одиночество. Неизменный антураж – вечеринка. Хемингуэй как идеал литературный и человеческий… Недолгие занятия боксом… Развод, отмеченный трехдневной пьянкой… Безделье… Повестка из военкомата… Затем меня призвали в армию. И я попал в конвойную охрану. Очевидно, мне суждено было побывать в аду». Действительно, отдававший всё время любимой женщине, Довлатов совершенно забросил учебу, за что в 1961 году был отчислен за неуспеваемость и призван на службу в армию в системе охраны исправительно-трудовых лагерей на севере Коми. По свидетельствам Бродского, вернулся Довлатов из армии, как «Толстой из Крыма, со свитком рассказов и ошеломленностью во взгляде». Именно во время службы он встретил будущих героев «Зоны». С этого момента началась его писательская судьба. «Мир, в который я попал, был ужасен, – вспоминал Довлатов. – В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой. В этом мире убивали за пачку чая. Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей. Мир был так ужасен. Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие». И всё это – голод, боль, тоска – становилось материалом для Довлатова.

«До возвращения из армии он почти не писал, – признается позже Ася Пекуровская. – Но после стал писать, не переставая». Довлатов действительно пишет рассказ за рассказом, но единственными его читателями и критиками становятся лишь его друзья: все попытки что-то опубликовать или где-то напечататься – безуспешны. Его рукописи отвергались всеми изданиями, лежали на столах, пылились, резюмировались, но не издавались. Какое-то время он работает корреспондентом в газете Ленинградского кораблестроительного института, даже повторно женится, но осенью срывается в Таллинн, «наименее советский город Прибалтики».

Внутренняя неудовлетворенность и семейные ссоры на фоне творческих проблем – вот что толкнуло уехать его в Эстонию. И вот почему он надеялся найти здесь совсем другую атмосферу для работы и творчества, для восприятия его людьми. Он мечтал быть востребованным, популярным, он мечтал, наконец, о выходе в свет сборника своих рассказов. И всё это ему почти удалось. Его берут на работу корреспондентом таллиннской газеты «Советская Эстония», и он моментально становится «золотым пером» и любимцем коллектива. В его жизни появляется новая женщина – Тамара Зибунова. Его рассказы начинают ходить по рукам, ими зачитываются, на них оставляют хвалебные отзывы. И вот уже не сам Довлатов бегает со своими рукописями по издательствам, а они сами приходят к нему с просьбами опубликовать рукописи.

Довлатов начинает готовить к публикации книгу «Пять углов». Она утверждена редакцией, считается лучшей за последние годы, легко проходит все цензорские инстанции, дойдя до ЦК Эстонии. Но здесь всё портит роковая случайность. Один из приятелей Довлатова, близкий к диссидентским кругам, подписывает петицию в ООН, требуя независимости Эстонии. В его доме проводят обыск и между делом, случайно натыкаются на рукопись Довлатова. Она не представляет для них никакого интереса, но всё же попадает в список вещдоков, а значит, никак не может быть утверждена ЦК. Кроме того, Довлатова под выдуманными предлогами выгоняют из «Советской Эстонии», и в 1975 году он возвращаетсяв Ленинград к своей жене Елене. А через несколько месяцев после его отъезда у Тамары Зибуновой рождается от Довлатова дочь Александра.

В Ленинграде он снова работает корреспондентом в журнале «Костёр», но из очередных многочисленных попыток напечататься опять ничего не выходит. В 1976 году, когда выяснится, что его рассказы напечатали западные журналы «Континент» и «Время и мы», Довлатова и вовсе исключат даже из Союза журналистов. Отсутствие публикаций и постоянной работы приводит к тому, что Довлатов устраивается сезонным экскурсоводом в заповедник в Пушкинских Горах. Воспоминания этих лет лягут в основу почти документальной повести Довлатова «Заповедник». Однако, в общем, вся череда событий этих лет и привела к его эмиграции из страны.

«Возможно, из Ленинграда в самом деле уехал Серега, но в Нью-Йорк приехал уже писатель Довлатов», – вспоминала о том времени его жена Елена. И правда, почти сразу по приезде Довлатов становится главным редактором газеты «Новый американец». Тиражи этой газеты приходится порой допечатывать на ходу – настолько популярной становится она в среде русских иммигрантов. «Газета настолько отличалась и от советской, и от иммигрантской журналистики, так была пронизана свежими идеями, стилистическим изяществом, что с ней связывались лучшие надежды, – рассказывала Елена. – К сожалению, наша газета просуществовала всего два с половиной года. Ее делали блестящие литераторы, но никудышные финансисты».

Тем не менее за это время Довлатов становится настоящей звездой русского литературного Нью-Йорка, его активно поддерживает Иосиф Бродский. Верхом признания становится то, что его рассказы начинает печатать самый престижный литературный журнал Америки New Yorker. «Дорогой Сергей Довлатов! Я тоже люблю вас, но вы разбили мое сердце, – написал Довлатову после этого известнейший американский писатель Курт Воннегут. – Я родился в этой стране, бесстрашно служил ей во время войны, но так и не сумел продать ни одного своего рассказа в журнал New Yorker. А теперь приезжаете вы, и– бах!– ваш рассказ сразу же печатают. Что-то странное творится, доложу я вам».

С 1978-го по 1990-й годы в США и Европе одна за другой были опубликованы 12 книг Сергея Довлатова, среди которых были «Невидимая книга», «Соло на ундервуде», «Компромисс», «Зона», «Заповедник» и «Наши». Но Довлатову этого было мало: он тосковал по признанию на Родине. За несколько месяцев до смерти всё в его жизни было вроде как хорошо: он купил домик под Нью-Йорком, радовался новым увлечениям, связанным с его ремонтом, писал очередные рассказы, радовался новорожденному сыну. Его голос даже, благодаря работе на радио «Свобода», доносился до страны Советов, где постепенно начиналась перестройка. В то лето, с падением железного занавеса, к Довлатову стали приезжать друзья и знакомые. Каждому хотелось встретиться, посидеть, вспомнить былые годы, выпить. А на улице, как назло, стояла особо жаркая пора. Как итог многочисленных встреч, воспоминаний и посиделок – внезапное ухудшение самочувствия и сердечная недостаточность. Он умер в машине скорой помощи.

А его слова, произнесенные ровно за 12 лет до гибели в аэропорту «Пулково», стали пророческими. На следующий день после его смерти начнется подготовка к публикации его книги с простым названием «Рассказы» – как у великих классиков. С того дня больше уже никто и ничто не в силах будет помешать его славе.

Алексей Викторов

http://www.jewish.ru/culture/art/2015/08/news994330454.php

«Они любить умеют только мертвых», – скажет Довлатов, покидая Союз, в котором его никогда не печатали. И окажется пророчески прав. В США издадут 12 его книг, но настоящая слава всё равно придет к нему лишь на Родине, буквально на следующий день после смерти. Сегодня, ровно через 25 лет со дня смерти писателя, его книги знают все. И в них вся его жизнь – талантливая, несчастная, ироничная.

Свою жизнь он отобразил в своих произведениях. Все вехи его становления заключены в сюжеты его книг. Это длинная автобиография, над которой он работал беспрерывно. 24 августа 1978 года он навсегда улетит из любимого им Ленинграда и нелюбимой страны Советов, проронив эту фразу: «Они любить умеют только мертвых». Тот перелет из Ленинграда в Вену, а затем в США, ровно за 12 лет до смерти, разделит его творческую жизнь пополам. По ту сторону останутся бесчисленные и безнадежные попытки напечатать свои произведения, по эту – плодотворная работа и 12 изданных книг. Но тогда он этого еще не знал. Он улетал в полнейшую неизвестность с четким убеждением, что «люди меняют не страны, а одни печали на другие». И, может, тогда же вспоминал свою жизнь, начиная с самого детства.

Он родился в семье театрального режиссера, еврея Доната Исааковича Мечика и армянской актрисы Норы Сергеевны Довлатовой 3 сентября 1941 года в Уфе, куда семья была эвакуирована в начале Великой Отечественной войны. Родившись, по его же словам, «в не совсем дружной семье», по возвращении в Ленинград восьмилетний Сергей лишился должного родительского контроля в связи с уходом отца из семьи. И был предоставлен, по сути, сам себе. Не самый прилежный ученик в школе, он опишет этот этап своей жизни пунктирно: «Толстый застенчивый мальчик. Бедность, мать самокритично бросила театр и работает корректором… Школа, бесконечные двойки, равнодушие к точным наукам. Аттестат зрелости, производственный стаж, типография имени Володарского… Сигареты, вино и мужские разговоры, ни одного интеллигентного приятеля…»

Недостаток в интеллигенции исчезнет у Довлатова при поступлении на филологический факультет Ленинградского университета имени Жданова. Он погрузится в атмосферу студенческой жизни, часами просиживая в ресторане «Восточный» или кафе «Роттонго» со своими однокурсниками – отчаянными стилягами, пижонами, любителями джаза и эрудитами. Он уже тогда будет выделяться даже на их фоне. Здесь же Довлатов знакомится со студенткой филологического факультета Асей Пекуровской, своей первой любовью и первой красавицей богемных кругов Питера. За ней одновременно с Довлатовым ухаживал и Бродский, который позже вспоминал: «В то время мы осаждали одну и ту же коротко стриженную миловидную крепость. Осаду эту мне вскоре пришлось снять, уехав в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала…»

Роман Сергея и Аси продолжался три года. Это были красивые, насыщенные, феерические по эмоциям отношения. Довлатов ревновал ее, забросил учебу, носился за ней по всему Ленинграду, мечтая видеть ее своей женой. Ася же была непреклонна: однажды на спор выпила залпом бутылку водки, лишь бы не выходить за Довлатова замуж. И всё же они поженились, вот только свадьба совпала с разрывом. Уже после развода Ася родит ему дочь Машу, с которой почти сразу переедет в Сан-Франциско, а после эмиграции Довлатова будет скрывать от нее факт нахождения отца рядом, в Нью-Йорке. Мария Пекуровская, ныне вице-президент крупнейшей кинокомпании Universal, увидит отца лишь на похоронах. И об их отношениях с матерью прочитает в книге «Филиал», где Довлатов подробно расскажет историю любви и расставания с Асей.

«Университет имени Жданова (звучит не хуже чем “Университет имени Аль Капоне”), филфак, прогулы… Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами – Рейном, Найманом, Вольфом, Бродским… 1960 год. Студенческие литературные упражнения, бесконечные переэкзаменовки, несчастная любовь, окончившаяся женитьбой, – позже опять будет пунктирно описывать то время Довлатов. – Новый творческий подъем. Рассказы, пошлые до крайности. Тема – одиночество. Неизменный антураж – вечеринка. Хемингуэй как идеал литературный и человеческий… Недолгие занятия боксом… Развод, отмеченный трехдневной пьянкой… Безделье… Повестка из военкомата… Затем меня призвали в армию. И я попал в конвойную охрану. Очевидно, мне суждено было побывать в аду». Действительно, отдававший всё время любимой женщине, Довлатов совершенно забросил учебу, за что в 1961 году был отчислен за неуспеваемость и призван на службу в армию в системе охраны исправительно-трудовых лагерей на севере Коми. По свидетельствам Бродского, вернулся Довлатов из армии, как «Толстой из Крыма, со свитком рассказов и ошеломленностью во взгляде». Именно во время службы он встретил будущих героев «Зоны». С этого момента началась его писательская судьба. «Мир, в который я попал, был ужасен, – вспоминал Довлатов. – В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой. В этом мире убивали за пачку чая. Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей. Мир был так ужасен. Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие». И всё это – голод, боль, тоска – становилось материалом для Довлатова.

«До возвращения из армии он почти не писал, – признается позже Ася Пекуровская. – Но после стал писать, не переставая». Довлатов действительно пишет рассказ за рассказом, но единственными его читателями и критиками становятся лишь его друзья: все попытки что-то опубликовать или где-то напечататься – безуспешны. Его рукописи отвергались всеми изданиями, лежали на столах, пылились, резюмировались, но не издавались. Какое-то время он работает корреспондентом в газете Ленинградского кораблестроительного института, даже повторно женится, но осенью срывается в Таллинн, «наименее советский город Прибалтики».

Внутренняя неудовлетворенность и семейные ссоры на фоне творческих проблем – вот что толкнуло уехать его в Эстонию. И вот почему он надеялся найти здесь совсем другую атмосферу для работы и творчества, для восприятия его людьми. Он мечтал быть востребованным, популярным, он мечтал, наконец, о выходе в свет сборника своих рассказов. И всё это ему почти удалось. Его берут на работу корреспондентом таллиннской газеты «Советская Эстония», и он моментально становится «золотым пером» и любимцем коллектива. В его жизни появляется новая женщина – Тамара Зибунова. Его рассказы начинают ходить по рукам, ими зачитываются, на них оставляют хвалебные отзывы. И вот уже не сам Довлатов бегает со своими рукописями по издательствам, а они сами приходят к нему с просьбами опубликовать рукописи.

Довлатов начинает готовить к публикации книгу «Пять углов». Она утверждена редакцией, считается лучшей за последние годы, легко проходит все цензорские инстанции, дойдя до ЦК Эстонии. Но здесь всё портит роковая случайность. Один из приятелей Довлатова, близкий к диссидентским кругам, подписывает петицию в ООН, требуя независимости Эстонии. В его доме проводят обыск и между делом, случайно натыкаются на рукопись Довлатова. Она не представляет для них никакого интереса, но всё же попадает в список вещдоков, а значит, никак не может быть утверждена ЦК. Кроме того, Довлатова под выдуманными предлогами выгоняют из «Советской Эстонии», и в 1975 году он возвращаетсяв Ленинград к своей жене Елене. А через несколько месяцев после его отъезда у Тамары Зибуновой рождается от Довлатова дочь Александра.

В Ленинграде он снова работает корреспондентом в журнале «Костёр», но из очередных многочисленных попыток напечататься опять ничего не выходит. В 1976 году, когда выяснится, что его рассказы напечатали западные журналы «Континент» и «Время и мы», Довлатова и вовсе исключат даже из Союза журналистов. Отсутствие публикаций и постоянной работы приводит к тому, что Довлатов устраивается сезонным экскурсоводом в заповедник в Пушкинских Горах. Воспоминания этих лет лягут в основу почти документальной повести Довлатова «Заповедник». Однако, в общем, вся череда событий этих лет и привела к его эмиграции из страны.

«Возможно, из Ленинграда в самом деле уехал Серега, но в Нью-Йорк приехал уже писатель Довлатов», – вспоминала о том времени его жена Елена. И правда, почти сразу по приезде Довлатов становится главным редактором газеты «Новый американец». Тиражи этой газеты приходится порой допечатывать на ходу – настолько популярной становится она в среде русских иммигрантов. «Газета настолько отличалась и от советской, и от иммигрантской журналистики, так была пронизана свежими идеями, стилистическим изяществом, что с ней связывались лучшие надежды, – рассказывала Елена. – К сожалению, наша газета просуществовала всего два с половиной года. Ее делали блестящие литераторы, но никудышные финансисты».

Тем не менее за это время Довлатов становится настоящей звездой русского литературного Нью-Йорка, его активно поддерживает Иосиф Бродский. Верхом признания становится то, что его рассказы начинает печатать самый престижный литературный журнал Америки New Yorker. «Дорогой Сергей Довлатов! Я тоже люблю вас, но вы разбили мое сердце, – написал Довлатову после этого известнейший американский писатель Курт Воннегут. – Я родился в этой стране, бесстрашно служил ей во время войны, но так и не сумел продать ни одного своего рассказа в журнал New Yorker. А теперь приезжаете вы, и– бах!– ваш рассказ сразу же печатают. Что-то странное творится, доложу я вам».

С 1978-го по 1990-й годы в США и Европе одна за другой были опубликованы 12 книг Сергея Довлатова, среди которых были «Невидимая книга», «Соло на ундервуде», «Компромисс», «Зона», «Заповедник» и «Наши». Но Довлатову этого было мало: он тосковал по признанию на Родине. За несколько месяцев до смерти всё в его жизни было вроде как хорошо: он купил домик под Нью-Йорком, радовался новым увлечениям, связанным с его ремонтом, писал очередные рассказы, радовался новорожденному сыну. Его голос даже, благодаря работе на радио «Свобода», доносился до страны Советов, где постепенно начиналась перестройка. В то лето, с падением железного занавеса, к Довлатову стали приезжать друзья и знакомые. Каждому хотелось встретиться, посидеть, вспомнить былые годы, выпить. А на улице, как назло, стояла особо жаркая пора. Как итог многочисленных встреч, воспоминаний и посиделок – внезапное ухудшение самочувствия и сердечная недостаточность. Он умер в машине скорой помощи.

А его слова, произнесенные ровно за 12 лет до гибели в аэропорту «Пулково», стали пророческими. На следующий день после его смерти начнется подготовка к публикации его книги с простым названием «Рассказы» – как у великих классиков. С того дня больше уже никто и ничто не в силах будет помешать его славе.

Алексей Викторов

http://www.jewish.ru/culture/art/2015/08/news994330454.php

Re: Сергей Довлатов

Re: Сергей Довлатов

Иосиф Бродский

О СЕРЕЖЕ ДОВЛАТОВЕ

«МИР УРОДЛИВ, И ЛЮДИ ГРУСТНЫ».

За год, прошедший со дня его смерти, можно, казалось бы, немного привыкнуть к его отсутствию. Тем более, что виделись мы с ним не так уж часто: в Нью-Йорке, во всяком случае. В родном городе еще можно столкнуться с человеком на улице, в очереди перед кинотеатром, в одном из двух-трех приличных кафе. Что и происходило, не говоря уже о квартирах знакомых, общих подругах, помещениях тех немногих журналов, куда нас пускали. В родном городе, включая его окраины, топография литератора была постижимой, и, полагаю, три четверти адресов и телефонных номеров в записных книжках у наг совпадали. В Новом Свете, при всех наших взаимных усилиях, совпадала в лучшем случае одна десятая. Тем не менее к отсутствию его привыкнуть все еще не удается.

Может быть, я не так уж привык к его присутствию — особенно принимая во внимание выплеска занное? Склонность подозревать за собой худшее может заставить ответить на этот вопрос утвердительно. У солипсизма есть, однако, свои пределы;жизнь человека даже близкого может их и избежать; смерть заставляет вас опомниться. Представить, что он все еще существует, только не звонит и не пишет, при всей своей привлекательности и даже доказательности — ибо его книги до сих пор продолжают выходить — немыслимо: я знал его до того, как он стал писателем.

Писатели, особенно замечательные, в конце концов не умирают; они забываются, выходят из моды, пе реиздаются. Постольку, поскольку книга существует, писатель для читателя всегда присутствует. В момент чтения читатель становится тем, что он читает, и ему, в принципе безразлично, где находится автор, каковы его обстоятельства. Ему приятно узнать, разумеется, что автор является его современником, но его не особенно огорчит, если это не так. Писателей, даже замечательных, на душу населения приходится довольно много. Больше, во всяком случае, чем людей, которые вам действительно дороги. Люди, однако, умирают.

Можно подойти к полке и снять с нее одну из его книг. На обложке стоит его полное имя, но для меня он всегда был Сережей. Писателя уменьшительным именем не зовут; писатель — это всегда фамилия, а если он классик — то еще и имя и отчество. Лет через десять-двадцать так это и будет, но я — я никогда не знал его отчества. Тридцать лет назад, когда мы познакомились, ни об обложках, ни о литературе вообще речи не было. Мы были Сережей и Иосифом; сверх того, мы обращались друг к другу на «вы», и изменить эту возвышенно-ироническую, слегка отстраненную — от самих себя — форму общения и обращения оказалось не под силу ни алкоголю, ни нелепым прыжкам судьбы. Теперь ее уже не изменит ничто.

Мы познакомились в квартире на пятом этаже около Финляндского вокзала. Хозяин был студентом филологического факультета ЛГУ — ныне он профессор того же факультета в маленьком городке в Германии. Квартира была небольшая, но алкоголя в ней было много. Это была зима то ли 1959-го, то ли 1960 года, и мы осаждали тогда одну и ту же коротко стриженную, миловидную крепость, расположенную где-то на Песках. По причинам слишком диковинным, чтоб их тут перечислять, осаду эту мне пришлось вскоре снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала.

Мне всегда казалось, что при гигантском его росте отношения с нашей приземистой белобрысой реальностью должны были складываться у него довольно своеобразным образом. Он всегда был заметен издалека, особенно учитывая безупречные перспективы родного города, и невольно оказывался центром внимания в любом его помещении. Думаю, что это его несколько тяготило, особенно в юности, и его манерам и речи была свойственна некая ироническая предупредительность, как бы оправдывавшая и извинявшая его физическую избыточность. Думаю, что отчасти поэтому он и взялся впоследствии за перо: ощущение граничащей с абсурдом парадоксальности всего происходящего — как вовне, так и внутри его сознания — присуще практически всему, из-под пера его вышедшему.

С другой стороны, исключительность его облика избавляла его от чрезмерных забот о своей наружности. Всю жизнь, сколько я его помню, он проходил с одной и той же прической: я не помню его ни длинновласым, ни бородатым. В его массе была определенная законченность, более присущая, как правило, брюнетам, чем блондинам; темноволосый человек всегда более конкретен, даже в зеркале. Филологические девушки называли его «наш араб» — из-за отдаленного сходства Сережи с появившимся тогда впервые на наших экранах Омаром Шарифом. Мне же он всегда смутно напоминал императора Петра — хотя лицо его начисто было лишено петровской кошачести, — ибо перспективы родного города (как мне представлялось) хранят память об этой неугомонной шагающей версте, и кто-то должен время от времени заполнять оставленный ею в воздухе вакуум.

Потом он исчез с улицы, потому что загремел в армию. Вернулся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Почему он притащил их мне, было не очень понятно, поскольку я писал стихи. С другой стороны, я был на пару лет старше, а в молодости разница в два года весьма значительна: сказывается инерция средней школы, комплекс старшеклассника; если вы пишете стихи, вы еще и в большей мере старшеклассник по отношению к прозаику. Следуя этой инерции, показывал он рассказы свои еще и Найману, который был еще в большей мере старшеклассник. От обоих нас тогда ему сильно досталось:

показывать их нам он, однако, не перестал, поскольку не прекращал их сочинять.

Это отношение к пишущим стихи сохранилось у него на всю жизнь. Не берусь гадать, какая от наших, в те годы преимущественно снисходительно-иронических, оценок и рассуждений была ему польза. Безусловно одно — двигало им вполне бессознательное ощущение, что проза должна мериться стихом. За этим стояло, безусловно, нечто большее: представление о существовании душ более совершенных, нежели его собственная. Неважно, годились ли мы на эту роль или нет, — скорей всего, что нет; важно, что представление это существовало; в итоге, думаю, никто не оказался внакладе.

Оглядываясь теперь назад, ясно, что он стремился на бумаге к лаконичности, к лапидарности, присущей поэтической речи: к предельной емкости выражения. Выражающийся таким образом по-русски всегда дорого расплачивается за свою стилистику. Мы — нация многословная и многосложная; мы — люди придаточного предложения, завихряющихся прилагательных. Говорящий кратко, тем более — кратко пишущий, обескураживает и как бы компрометирует словесную нашу избыточность. Собеседник, отношения с людьми вообще начинают восприниматься балластом, мертвым грузом — и сам собеседник первый, кто это чувствует. Даже если он и настраивается на вашу частоту, хватает его ненадолго.

Зависимость реальности от стандартов, предлагаемых литературой, — явление чрезвычайно редкое. Стремление реальности навязать себя литературе — куда более распространенное. Все обходится благополучно, если писатель — просто повествователь, рассказывающий истории, случаи из жизни и т.п. Из такого повествования всегда можно выкинуть кусок, подрезать фабулу, переставить события, изменить имена героев и место действия. Если же писатель — стилист, неизбежна катастрофа: не только с его произведениями, но и житейская.

Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы; на каденции авторской речи. Они написаны как стихотворения: сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи. Это скорее пение, чем повествование, и возможность собеседника для человека с таким голосом и слухом, возможность дуэта — большая редкость. Собеседник начинает чувствовать, что у него — каша во рту, и так это на деле и оказывается. Жизнь превращается действительно в соло на ундервуде, ибо рано или поздно человек в писателе впадает в зависимость от писателя в человеке, не от сюжета, но от стиля.

При всей его природной мягкости и добросердечности несовместимость его с окружающей средой, прежде всего — с литературной, была неизбежной и очевидной. Писатель в том смысле творец, что он создает тип сознания, тип мироощущения, дотоле не существовавший или не описанный. Он отражает действительность, но не как зеркало, а как объект, на который она нападает; Сережа при этом еще и улыбался. Образ человека, возникающий из его рассказов, — образ с русской литературной традицией не совпадающий и, конечно же, весьма автобиографический. Это — человек, не оправдывающий действительность или себя самого; это человек, от нее отмахивающийся: выходящий из помещения, нежели пытающийся навести в нем порядок или усмотреть в его загаженное™ глубинный смысл, руку провидения.

Куда он из помещения этого выходит — в распивочную, на край света, за тридевять земель — дело десятое. Этот писатель не устраивает из происходящего с ним драмы, ибо драма его не устраивает: ни физическая, ни психологическая. Он замечателен в первую очередь именно отказом от трагической традиции (что есть всегда благородное имя инерции) русской литературы, равно как и от ее утешительного пафоса. Тональность его прозы — насмешливо-сдержанная, при всей отчаянности существования, им описываемого. Разговоры о его литературных корнях, влияниях и т. п. бессмысленны, ибо писатель — то дерево, которое отталкивается от почвы. Скажу только, что одним из самых любимых его авторов всегда был Шервуд Андерсон, «Историю рассказчика» которого Сережа берег пуще всего на свете.

Читать его легко. Он как бы не требует к себе внимания, не настаивает на своих умозаключениях или наблюдениях над человеческой природой, не навязывает себя читателю. Я проглатывал его книги в среднем за три-четыре часа непрерывного чтения: потому что именно от этой ненавязчивости его тона трудно было оторваться. Неизменная реакция на его рассказы и повести — признательность за отсутствие претензии, за трезвость взгляда на вещи, за эту негромкую музыку здравого смысла, звучащую в любом его абзаце. Тон его речи воспитывает в читателе сдержанность и действует отрезвляюще: вы становитесь им, и это лучшая терапия, которая может быть предложена современнику, не говоря — потомку.

Неуспех его в отечестве не случаен, хотя, полагаю, временен. Успех его у американского читателя в равной мере естественен и, думается, непреходящ. Его оказалось сравнительно легко переводить, ибо синтаксис его не ставит палок в колеса переводчику. Решающую роль, однако, сыграла, конечно, узнаваемая любым членом демократического общества тональность — отдельного человека, не позволяющего навязать себе статус жертвы, свободного от комплекса исключительности. Этот человек говорит как равный с равными о равных: он смотрит на людей не снизу вверх, не сверху вниз, но как бы со стороны. Произведениям его — если они когда-нибудь выйдут полным собранием, можно будет с полным правом предпослать в качестве эпиграфа строчку замечательного американского поэта Уоллеса Стивенса: «Мир уродлив, и люди грустны». Это подходит к ним по содержанию, это и звучит по-Сережиному.

Не следует думать, будто он стремился стать американским писателем, что был «подвержен влияниям», что нашел в Америке себя и свое место. Это было далеко не так, и дело тут совсем в другом. Дело в том, что Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо. Я говорю об этом со знанием дела, ибо имею честь — великую и грустную честь — к этому поколению принадлежать. Нигде идея эта не была выражена более полно и внятно, чем в литературе американской, начиная с Мелвилла и Уитмена и кончая Фолкнером и Фростом. Кто хочет, может к этому добавить еще и американский кинематограф. Другие вправе также объяснить эту нашу приверженность удушливым климатом коллективизма, в котором мы возросли. Это прозвучит убедительно, но соответствовать действительности не будет.

Идея индивидуализма, человека самого по себе, на отшибе и в чистом виде, была нашей собственной. Возможность физического ее осуществления была ничтожной, если не отсутствовала вообще. О перемещении в пространстве, тем более — в те пределы, откуда Мелвилл, Уитмен, Фолкнер и Фрост к нам явились, не было и речи. Когда же это оказалось осуществимым, для многих из нас осуществлять это было поздно: в физической реализации этой идеи мы больше не нуждались. Ибо идея индивидуализма к тому времени стала для нас действительно идеей — абстрактной, метафизической, если угодно, категорией. В этом смысле мы достигли в сознании и на бумаге куда большей автономии, чем она осуществима во плоти где бы то ни было. В этом смысле мы оказались «американцами» в куда большей степени, чем большинство населения США; в лучшем случае, нам оставалось узнавать себя «в лицо» в принципах и институтах того общества, в котором волею судьбы мы оказались.

В свою очередь, общество это до определенной степени узнало себя и в нас, и этим и объясняется успех Сережиных книг у американского читателя. «Успех», впрочем, термин не самый точный; слишком часто ему и его семейству не удавалось свести концы с концами. Он жил литературной поденщиной, всегда скверно оплачиваемой, а в эмиграции и тем более. Под «успехом» я подразумеваю то, что переводы его переводов печатались в лучших журналах и издательствах страны, а не контракты с Голливудом и объем недвижимости. Тем не менее это была подлинная, честная, страшная в конце концов жизнь профессионального литератора, и жалоб я от него никогда не слышал. Не думаю, чтоб он сильно горевал по отсутствию контрактов с Голливудом — не больше, чем по отсутствию оных с Мосфильмом.

Когда человек умирает так рано, возникают предположения о допущенной им или окружающими ошибке. Это — естественная попытка защититься от горя, от чудовищной боли, вызванной утратой. Я не думаю, что от горя следует защищаться, что защита может быть успешной. Рассуждения о других вариантах существования в конце концов унизительны для того, у кого вариантов этих не оказалось. Не думаю, что Сережина жизнь могла быть прожита иначе; думаю только, что конец ее мог быть иным, менее ужасным. Столь кошмарного конца — в удушливый летний день в машине «скорой помощи» в Бруклине, с хлынувшей горлом кровью и двумя пуэрториканскими придурками в качестве санитаров — он бы сам никогда не написал: не потому, что не предвидел, но потому, что питал неприязнь к чересчур сильным эффектам.

От горя, повторяю, защищаться бессмысленно. Может быть, даже лучше дать ему полностью вас раздавить — это будет, по крайней мере, хоть как-то пропорционально случившемуся. Если вам впоследствии удастся подняться и распрямиться, распрямится и память о том, кого вы утратили. Сама память о нем и поможет вам распрямиться. Тем, кто знал Сережу только как писателя, сделать это, наверно, будет легче, чем тем, кто знал и писателя, и человека, ибо мы потеряли обоих. Но если нам удастся это сделать, то и помнить его мы будем дольше — как того, кто больше дал жизни, чем у нее взял.

https://vk.com/id175928552?w=wall175928552_1803

О СЕРЕЖЕ ДОВЛАТОВЕ

«МИР УРОДЛИВ, И ЛЮДИ ГРУСТНЫ».

За год, прошедший со дня его смерти, можно, казалось бы, немного привыкнуть к его отсутствию. Тем более, что виделись мы с ним не так уж часто: в Нью-Йорке, во всяком случае. В родном городе еще можно столкнуться с человеком на улице, в очереди перед кинотеатром, в одном из двух-трех приличных кафе. Что и происходило, не говоря уже о квартирах знакомых, общих подругах, помещениях тех немногих журналов, куда нас пускали. В родном городе, включая его окраины, топография литератора была постижимой, и, полагаю, три четверти адресов и телефонных номеров в записных книжках у наг совпадали. В Новом Свете, при всех наших взаимных усилиях, совпадала в лучшем случае одна десятая. Тем не менее к отсутствию его привыкнуть все еще не удается.

Может быть, я не так уж привык к его присутствию — особенно принимая во внимание выплеска занное? Склонность подозревать за собой худшее может заставить ответить на этот вопрос утвердительно. У солипсизма есть, однако, свои пределы;жизнь человека даже близкого может их и избежать; смерть заставляет вас опомниться. Представить, что он все еще существует, только не звонит и не пишет, при всей своей привлекательности и даже доказательности — ибо его книги до сих пор продолжают выходить — немыслимо: я знал его до того, как он стал писателем.

Писатели, особенно замечательные, в конце концов не умирают; они забываются, выходят из моды, пе реиздаются. Постольку, поскольку книга существует, писатель для читателя всегда присутствует. В момент чтения читатель становится тем, что он читает, и ему, в принципе безразлично, где находится автор, каковы его обстоятельства. Ему приятно узнать, разумеется, что автор является его современником, но его не особенно огорчит, если это не так. Писателей, даже замечательных, на душу населения приходится довольно много. Больше, во всяком случае, чем людей, которые вам действительно дороги. Люди, однако, умирают.

Можно подойти к полке и снять с нее одну из его книг. На обложке стоит его полное имя, но для меня он всегда был Сережей. Писателя уменьшительным именем не зовут; писатель — это всегда фамилия, а если он классик — то еще и имя и отчество. Лет через десять-двадцать так это и будет, но я — я никогда не знал его отчества. Тридцать лет назад, когда мы познакомились, ни об обложках, ни о литературе вообще речи не было. Мы были Сережей и Иосифом; сверх того, мы обращались друг к другу на «вы», и изменить эту возвышенно-ироническую, слегка отстраненную — от самих себя — форму общения и обращения оказалось не под силу ни алкоголю, ни нелепым прыжкам судьбы. Теперь ее уже не изменит ничто.

Мы познакомились в квартире на пятом этаже около Финляндского вокзала. Хозяин был студентом филологического факультета ЛГУ — ныне он профессор того же факультета в маленьком городке в Германии. Квартира была небольшая, но алкоголя в ней было много. Это была зима то ли 1959-го, то ли 1960 года, и мы осаждали тогда одну и ту же коротко стриженную, миловидную крепость, расположенную где-то на Песках. По причинам слишком диковинным, чтоб их тут перечислять, осаду эту мне пришлось вскоре снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала.

Мне всегда казалось, что при гигантском его росте отношения с нашей приземистой белобрысой реальностью должны были складываться у него довольно своеобразным образом. Он всегда был заметен издалека, особенно учитывая безупречные перспективы родного города, и невольно оказывался центром внимания в любом его помещении. Думаю, что это его несколько тяготило, особенно в юности, и его манерам и речи была свойственна некая ироническая предупредительность, как бы оправдывавшая и извинявшая его физическую избыточность. Думаю, что отчасти поэтому он и взялся впоследствии за перо: ощущение граничащей с абсурдом парадоксальности всего происходящего — как вовне, так и внутри его сознания — присуще практически всему, из-под пера его вышедшему.

С другой стороны, исключительность его облика избавляла его от чрезмерных забот о своей наружности. Всю жизнь, сколько я его помню, он проходил с одной и той же прической: я не помню его ни длинновласым, ни бородатым. В его массе была определенная законченность, более присущая, как правило, брюнетам, чем блондинам; темноволосый человек всегда более конкретен, даже в зеркале. Филологические девушки называли его «наш араб» — из-за отдаленного сходства Сережи с появившимся тогда впервые на наших экранах Омаром Шарифом. Мне же он всегда смутно напоминал императора Петра — хотя лицо его начисто было лишено петровской кошачести, — ибо перспективы родного города (как мне представлялось) хранят память об этой неугомонной шагающей версте, и кто-то должен время от времени заполнять оставленный ею в воздухе вакуум.

Потом он исчез с улицы, потому что загремел в армию. Вернулся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Почему он притащил их мне, было не очень понятно, поскольку я писал стихи. С другой стороны, я был на пару лет старше, а в молодости разница в два года весьма значительна: сказывается инерция средней школы, комплекс старшеклассника; если вы пишете стихи, вы еще и в большей мере старшеклассник по отношению к прозаику. Следуя этой инерции, показывал он рассказы свои еще и Найману, который был еще в большей мере старшеклассник. От обоих нас тогда ему сильно досталось:

показывать их нам он, однако, не перестал, поскольку не прекращал их сочинять.

Это отношение к пишущим стихи сохранилось у него на всю жизнь. Не берусь гадать, какая от наших, в те годы преимущественно снисходительно-иронических, оценок и рассуждений была ему польза. Безусловно одно — двигало им вполне бессознательное ощущение, что проза должна мериться стихом. За этим стояло, безусловно, нечто большее: представление о существовании душ более совершенных, нежели его собственная. Неважно, годились ли мы на эту роль или нет, — скорей всего, что нет; важно, что представление это существовало; в итоге, думаю, никто не оказался внакладе.

Оглядываясь теперь назад, ясно, что он стремился на бумаге к лаконичности, к лапидарности, присущей поэтической речи: к предельной емкости выражения. Выражающийся таким образом по-русски всегда дорого расплачивается за свою стилистику. Мы — нация многословная и многосложная; мы — люди придаточного предложения, завихряющихся прилагательных. Говорящий кратко, тем более — кратко пишущий, обескураживает и как бы компрометирует словесную нашу избыточность. Собеседник, отношения с людьми вообще начинают восприниматься балластом, мертвым грузом — и сам собеседник первый, кто это чувствует. Даже если он и настраивается на вашу частоту, хватает его ненадолго.

Зависимость реальности от стандартов, предлагаемых литературой, — явление чрезвычайно редкое. Стремление реальности навязать себя литературе — куда более распространенное. Все обходится благополучно, если писатель — просто повествователь, рассказывающий истории, случаи из жизни и т.п. Из такого повествования всегда можно выкинуть кусок, подрезать фабулу, переставить события, изменить имена героев и место действия. Если же писатель — стилист, неизбежна катастрофа: не только с его произведениями, но и житейская.

Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы; на каденции авторской речи. Они написаны как стихотворения: сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи. Это скорее пение, чем повествование, и возможность собеседника для человека с таким голосом и слухом, возможность дуэта — большая редкость. Собеседник начинает чувствовать, что у него — каша во рту, и так это на деле и оказывается. Жизнь превращается действительно в соло на ундервуде, ибо рано или поздно человек в писателе впадает в зависимость от писателя в человеке, не от сюжета, но от стиля.

При всей его природной мягкости и добросердечности несовместимость его с окружающей средой, прежде всего — с литературной, была неизбежной и очевидной. Писатель в том смысле творец, что он создает тип сознания, тип мироощущения, дотоле не существовавший или не описанный. Он отражает действительность, но не как зеркало, а как объект, на который она нападает; Сережа при этом еще и улыбался. Образ человека, возникающий из его рассказов, — образ с русской литературной традицией не совпадающий и, конечно же, весьма автобиографический. Это — человек, не оправдывающий действительность или себя самого; это человек, от нее отмахивающийся: выходящий из помещения, нежели пытающийся навести в нем порядок или усмотреть в его загаженное™ глубинный смысл, руку провидения.

Куда он из помещения этого выходит — в распивочную, на край света, за тридевять земель — дело десятое. Этот писатель не устраивает из происходящего с ним драмы, ибо драма его не устраивает: ни физическая, ни психологическая. Он замечателен в первую очередь именно отказом от трагической традиции (что есть всегда благородное имя инерции) русской литературы, равно как и от ее утешительного пафоса. Тональность его прозы — насмешливо-сдержанная, при всей отчаянности существования, им описываемого. Разговоры о его литературных корнях, влияниях и т. п. бессмысленны, ибо писатель — то дерево, которое отталкивается от почвы. Скажу только, что одним из самых любимых его авторов всегда был Шервуд Андерсон, «Историю рассказчика» которого Сережа берег пуще всего на свете.

Читать его легко. Он как бы не требует к себе внимания, не настаивает на своих умозаключениях или наблюдениях над человеческой природой, не навязывает себя читателю. Я проглатывал его книги в среднем за три-четыре часа непрерывного чтения: потому что именно от этой ненавязчивости его тона трудно было оторваться. Неизменная реакция на его рассказы и повести — признательность за отсутствие претензии, за трезвость взгляда на вещи, за эту негромкую музыку здравого смысла, звучащую в любом его абзаце. Тон его речи воспитывает в читателе сдержанность и действует отрезвляюще: вы становитесь им, и это лучшая терапия, которая может быть предложена современнику, не говоря — потомку.

Неуспех его в отечестве не случаен, хотя, полагаю, временен. Успех его у американского читателя в равной мере естественен и, думается, непреходящ. Его оказалось сравнительно легко переводить, ибо синтаксис его не ставит палок в колеса переводчику. Решающую роль, однако, сыграла, конечно, узнаваемая любым членом демократического общества тональность — отдельного человека, не позволяющего навязать себе статус жертвы, свободного от комплекса исключительности. Этот человек говорит как равный с равными о равных: он смотрит на людей не снизу вверх, не сверху вниз, но как бы со стороны. Произведениям его — если они когда-нибудь выйдут полным собранием, можно будет с полным правом предпослать в качестве эпиграфа строчку замечательного американского поэта Уоллеса Стивенса: «Мир уродлив, и люди грустны». Это подходит к ним по содержанию, это и звучит по-Сережиному.

Не следует думать, будто он стремился стать американским писателем, что был «подвержен влияниям», что нашел в Америке себя и свое место. Это было далеко не так, и дело тут совсем в другом. Дело в том, что Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо. Я говорю об этом со знанием дела, ибо имею честь — великую и грустную честь — к этому поколению принадлежать. Нигде идея эта не была выражена более полно и внятно, чем в литературе американской, начиная с Мелвилла и Уитмена и кончая Фолкнером и Фростом. Кто хочет, может к этому добавить еще и американский кинематограф. Другие вправе также объяснить эту нашу приверженность удушливым климатом коллективизма, в котором мы возросли. Это прозвучит убедительно, но соответствовать действительности не будет.

Идея индивидуализма, человека самого по себе, на отшибе и в чистом виде, была нашей собственной. Возможность физического ее осуществления была ничтожной, если не отсутствовала вообще. О перемещении в пространстве, тем более — в те пределы, откуда Мелвилл, Уитмен, Фолкнер и Фрост к нам явились, не было и речи. Когда же это оказалось осуществимым, для многих из нас осуществлять это было поздно: в физической реализации этой идеи мы больше не нуждались. Ибо идея индивидуализма к тому времени стала для нас действительно идеей — абстрактной, метафизической, если угодно, категорией. В этом смысле мы достигли в сознании и на бумаге куда большей автономии, чем она осуществима во плоти где бы то ни было. В этом смысле мы оказались «американцами» в куда большей степени, чем большинство населения США; в лучшем случае, нам оставалось узнавать себя «в лицо» в принципах и институтах того общества, в котором волею судьбы мы оказались.

В свою очередь, общество это до определенной степени узнало себя и в нас, и этим и объясняется успех Сережиных книг у американского читателя. «Успех», впрочем, термин не самый точный; слишком часто ему и его семейству не удавалось свести концы с концами. Он жил литературной поденщиной, всегда скверно оплачиваемой, а в эмиграции и тем более. Под «успехом» я подразумеваю то, что переводы его переводов печатались в лучших журналах и издательствах страны, а не контракты с Голливудом и объем недвижимости. Тем не менее это была подлинная, честная, страшная в конце концов жизнь профессионального литератора, и жалоб я от него никогда не слышал. Не думаю, чтоб он сильно горевал по отсутствию контрактов с Голливудом — не больше, чем по отсутствию оных с Мосфильмом.

Когда человек умирает так рано, возникают предположения о допущенной им или окружающими ошибке. Это — естественная попытка защититься от горя, от чудовищной боли, вызванной утратой. Я не думаю, что от горя следует защищаться, что защита может быть успешной. Рассуждения о других вариантах существования в конце концов унизительны для того, у кого вариантов этих не оказалось. Не думаю, что Сережина жизнь могла быть прожита иначе; думаю только, что конец ее мог быть иным, менее ужасным. Столь кошмарного конца — в удушливый летний день в машине «скорой помощи» в Бруклине, с хлынувшей горлом кровью и двумя пуэрториканскими придурками в качестве санитаров — он бы сам никогда не написал: не потому, что не предвидел, но потому, что питал неприязнь к чересчур сильным эффектам.

От горя, повторяю, защищаться бессмысленно. Может быть, даже лучше дать ему полностью вас раздавить — это будет, по крайней мере, хоть как-то пропорционально случившемуся. Если вам впоследствии удастся подняться и распрямиться, распрямится и память о том, кого вы утратили. Сама память о нем и поможет вам распрямиться. Тем, кто знал Сережу только как писателя, сделать это, наверно, будет легче, чем тем, кто знал и писателя, и человека, ибо мы потеряли обоих. Но если нам удастся это сделать, то и помнить его мы будем дольше — как того, кто больше дал жизни, чем у нее взял.

https://vk.com/id175928552?w=wall175928552_1803

Ирина Н.- Сообщения : 27701

Дата регистрации : 2013-07-16

Откуда : Москва

Страница 1 из 1

Права доступа к этому форуму:

Вы не можете отвечать на сообщения|

|

|